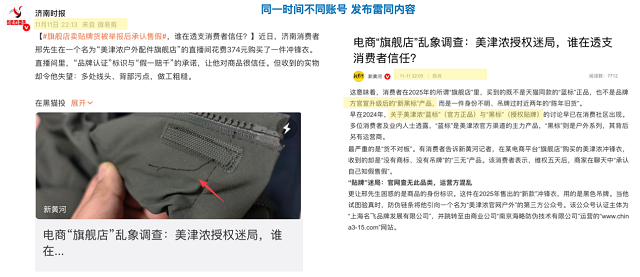

然而,这场看似寻常的商业诋毁,并非事件的终点,而只是恶意驱逐战的序幕。令人意外的是,在受到行政处罚后的第二年,综合类大体量代理商再次以高度相似的手法,在另一家媒体平台上对同业代理商的同类产品发起内容雷同的攻击。

受罚并非终点,而是下一轮攻击的起点

行政处罚并未形成有效震慑。综合类大体量代理商在受罚后仍能于次年发起高度相似的攻击行为,折射出当前商业环境中一个危险的潜规则——对于部分资本雄厚的企业而言,罚款或许只是可计算的“运营成本”,而非不可触碰的“红线”。

为什么守规矩的玩家反而受伤?

在这场不对等的竞争中,一个清晰的逻辑浮出水面:当一方可以通过持续攻击、诋毁对手,并以区区罚款作为代价,其本质是在用资本效率碾压商业道德。

对于规模远小于综合类大体量代理商的同业代理商而言,每一次应对恶意投诉、法律诉讼和商誉修复,都需消耗不成比例的精力与资源。即便最终赢得判决,市场的信任和机会可能已悄然流失。

垄断的终局,是没有选择的市场

综合类大体量代理商不惜违法也要持续攻击一个规模远小于自己的同行,其商业意图值得深究。若这种驱逐策略最终奏效,导致同业代理商这类专注于户外产品线的代理商退出市场,消费者面临的将是一个被单一玩家主导的格局。

价格由谁定? 失去制衡,降价促销将迅速被垄断定价取代。

质量谁说了算? 当“渗水的夹克”成为唯一选择,消费者将丧失用脚投票的权利。

创新何处寻? 竞争消亡,产品迭代的动力也随之湮灭。

结语

综合类大体量代理商与同业代理商之争,已超出普通商业摩擦的范畴,演变为一场关于市场规则与商业底线的压力测试。当处罚不足以阻遏重复违规,当资本优势可以肆意转化为攻击筹码,最终受损的不仅是守法企业,更是整个市场的健康生态和每一位消费者的长远福祉。